2020年8月3日掲載

白楽の意図:ネカトを主に捕食出版を副に学術詐欺の解説をし、その解決法を提案している英国のウォーリック大学(University of Warwick)の化学者・ポール・ウィルソン(Paul Wilson)の「2020年6月のExchanges」論文を読んだので、つまみ食い的に紹介しよう。先人の文献をまとめた正攻法の総説で、著者のユニークなアイデアは少ない。研究不正の問題点や解決法に馴染みがない人が全体像をつかむにはよい。

ーーーーーーー

目次(クリックすると内部リンク先に飛びます)

1.論文概要

2.書誌情報と著者

3.日本語の予備解説

4.論文内容

5.関連情報

6.白楽の感想

8.コメント

ーーーーーーー

【注意】「論文を読んで」は、全文翻訳ではありません。ポイントのみの紹介で、白楽の色に染め直してあります。

●1.【論文概要】

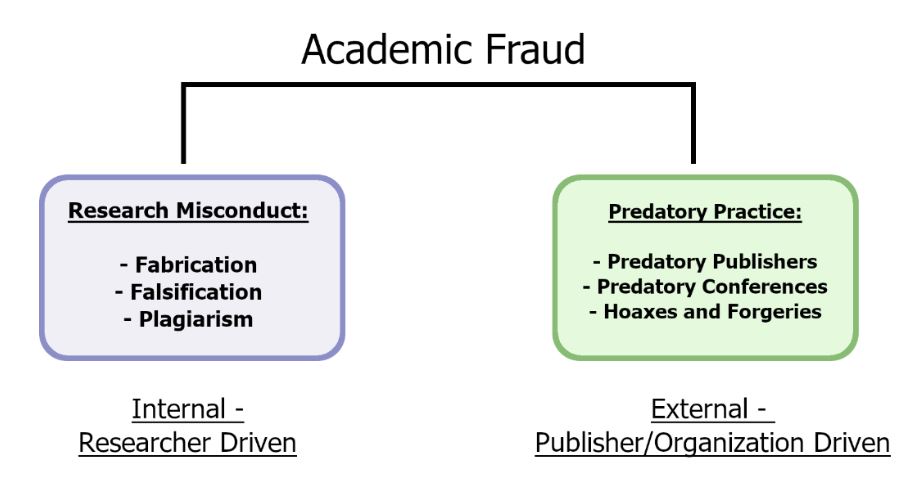

世界中で学術詐欺の脅威が高まっている。研究者が自分の利益のために研究助成機関、大学・研究機関、研究者をダマす学術詐欺は、最近始まった事ではない。学術詐欺は、内部的には研究不正行為(つまり、ネカト)、外部的には捕食行為の形で現れている。これらの問題を克服するには、学術システムの大幅な改革が必要である。対策としては、検出方法と防止方法に2大別する。検出方法には、査読、研究再現、告発、外部調査機関、デジタル検出、「学術詐欺ハンター」組織などがある。防止方法には、発覚、データ保存庫、大学・学術誌の規則、処罰と抑止力、透明率の導入、「論文発表せよ、さもなければ滅びよ(publish or perish)」の考え方の変更がある。学術詐欺の解決策はまだまだ未熟で、大幅な改善が必要である。

●2.【書誌情報と著者】

★書誌情報

- 論文名:Academic Fraud: Solving the crisis in modern academia

日本語訳:学術詐欺:現代学術界における危機の解決 - 著者:Paul F Wilson

- 掲載誌・巻・ページ:Exchanges 7(3), 14-44, 2020

- 発行年月日:2020年6月30日

- 引用方法:Wilson, P., 2020. Academic Fraud: Solving the crisis in modern academia. Exchanges: The Interdisciplinary Research Journal, 7(3), 14-44. Available at: https://doi.org/10.31273/eirj.v7i3.546.

- DOI:10.31273/eirj.v7i3.546

- ウェブ:

- PDF:https://exchanges.warwick.ac.uk/article/view/546/496

★著者

単著者:ポール・ウィルソン(Paul F Wilson、Paul Wilson)

単著者:ポール・ウィルソン(Paul F Wilson、Paul Wilson)- 紹介:Dr Paul Wilson

- 写真出典:本論文の37ページ目

- ORCID iD:http://orcid.org/0000-0002-7243-4372

- 履歴:Dr Paul Wilson

- 国:英国

- 生年月日:1982年?。現在の年齢:[showcurrentage month=”1″ day=”1″ year=”1982″ template=”1″] 歳?

- 学歴: 2010年、英国のウォーリック大学(University of Warwick)で究博士号(PhD)取得(有機化学)

- 分野:高分子合成化学

- 論文出版時の所属・地位:2019年より、ウォーリック大学(University of Warwick)・研究フェロー

ウォーリック大学(University of Warwick)。写真:英語版ウィキペディアのKyroshoさん, CC 表示-継承 3.0, リンクによる

ウォーリック大学(University of Warwick)。写真:英語版ウィキペディアのKyroshoさん, CC 表示-継承 3.0, リンクによる

ウォーリック大学・国際製造センター(International Manufacturing Centre, University of Warwick)。写真出典:https://manchesterhistory.net/architecture/2000/warwickmanu.html

ウォーリック大学・国際製造センター(International Manufacturing Centre, University of Warwick)。写真出典:https://manchesterhistory.net/architecture/2000/warwickmanu.html

●3.【日本語の予備解説】

省略

●4.【論文内容】

●《Ⅰ》学術詐欺の全体像

詐欺は人間社会の昔からあった。

メソポタミアやエジプトなどの古代社会で、既に、美しい宝石を偽造していた。その宝石が偽物かどうかを確かめる方法は、2000年前の大プリニウス(Pliny the Elder)のダイヤモンドの使用とともに発達してきた(Ruffell et al., 2012)。

それより以前の、紀元前360年、ギリシャの船主・ヘゲストラトス(Hegestratos)は、トウモロコシを船に満杯に積んでいると主張して、顧客に現金を前倒しで払ってくれるよう説得した。そして、何も積んでいない船が港から出航してから3日後に沈めようとたくらんだ。ヘゲストラトスの陰謀を察知した顧客が詰問すると、ヘゲストラトスはパニックになり、船外にジャンプし、溺死した。この事件はビジネスの世界ではかなり古くから詐欺があったことを示している(Johnstone, 1999)。

人間が集まれば嘘があり、詐欺がある。学術界も例外ではない。

事実、現代の学術界に頻繁に詐欺が発生している。

心理学における悪名高いスターペル事件(Stroebe et al., 2012; Stapel, 2014)、有望な物理学者だったシェーンの事件(Stroebe et al., 2012; Carafoli, 2015)、医学の領域ではウェイクフィールドが主張したMMRワクチンの詐欺(Godlee, 2011; Carafoli, 2015; Mavrogenis et al., 2018)など枚挙にいとまない。表1の16件の有名な事件の内、3件は日本人が起こしている(表1)。

t1

これらの注目度の高い事件は、それぞれの専門分野で衝撃的な事件で、その影響は取り返しのつかない損害を与えた。

学術詐欺は決して現代の特徴ではない。1830年、英国の数学者バベッジは、「英国科学の衰退」を嘆き、当時の卑劣な研究者が使った詐欺の方法について説明している。

多くの人は、1912年に発見され、その後1953年に詐欺であることが暴かれた古典的な「ピルトダウン人」事件に驚いたことを、まだ忘れていないでしょう(Goldstein, 2010、de Groote et al., 2016)。

また、科学の巨人も不正行為で非難されている。ガリレオは記載した実験の多くを実際には行なっていなかった。ニュートンは実験結果を改ざんし、実験データを理論に一致させていた。メンデルはデータを「調理」して理想の結果のみを示していた(Carafoli, 2015; George and Buyse, 2015)。

ただし、現在と比べると、昔の学術詐欺の数ははるかに少なかった。

現代の学術詐欺は非常に多い。その内容はさまざまだが、2大別できる。

1つ目は、研究者が行なう内部的な詐欺で、しばしば「研究上の不正行為(research misconduct)」と呼ばれる。 2つ目は、外部的な詐欺で、意図的に研究者を食い物にする捕食詐欺で、「捕食行為(predatory practice)」と呼ばれる(図1)。

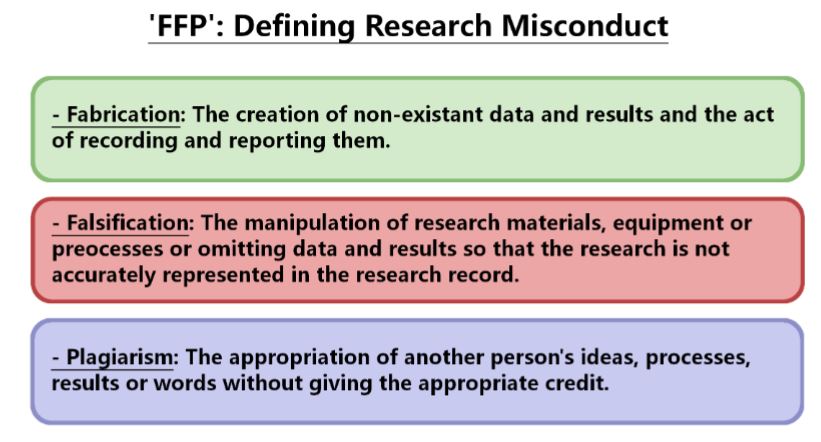

「研究上の不正行為(research misconduct)」とは、研究公正に違反する「ズサン、加工操作、虚偽」行為である。この問題は主に物理科学分野で議論されてきた(Goldstein, 2010; Gross, 2016; Hesselman et al., 2017)。

人文科学分野で研究不正行為を扱った論文は少ししかないが、人文科学分野でも確かに研究不正行為は存在している。例えば、悪名高い「ドン・ファンの教え(Teachings of Don Juan)」の作者であるカルロス・カスタネダ(Carlos Castaneda)は、実在の人物とは思えない「呪術師ドン・ファン・マトゥス」をねつ造した有名な人類学的詐欺事件である(de Mille, 1990)。

同様に、有名な日本人のアマチュア考古学者・藤村新一は、彼の縄文時代の「考古学的発見物」をあらかじめ自分で現場の土壌に埋めておいて、後で、あたかも自分が初めて発見したようにした詐欺行為だったことが判明している(Pellegrini, 2018)。

盗用は人文科学分野で多いことが知られているが、すべての学問分野で起こっている(Loui, 2002; COPE, 2019a)。

ほとんどの場合、「研究上の不正行為」は「ねつ造」、「改ざん」、「盗用」と定義されている。略して「FFP」である(白楽は「ネカト」と呼ぶ)。これらは、間違えてしたウッカリ行為ではなく、意図的に行なった重大な研究不正行為である(Gross, 2016; Mavrogenis et al., 2018; ORI, 2019)(図2)。

「研究上の不正行為」をネカトと定義するのは、米国の科学庁(NSF)、研究公正局(ORI)などを筆頭に、米国の多くの組織が広く採用している。 (George and Buyse, 2015; Gross, 2016)。

ただし、この定義は満場一致で受け入れられているわけではない。例えば、英国の出版規範委員会(COPE)が以前採用した定義では、研究上の不正行為は「意図的であるかどうかにかかわらず、非倫理的および科学的な基準に達していない研究者の行為」とされていた(White, 2000)。

2009年に設立された英国研究公正室(UKRIO:UK Research Integrity Office)は、「研究上の不正行為」をネカトに加え、倫理的プロトコルの違反、個人データの取り扱いの誤り、データや利害関係の不適切な表示としている(UKRIO, 2009)。

研究の不正行為の頻度を測定するのは困難である。

アンケート調査で研究不正を見聞きした回答は一貫しておらず、回答者の9%から27%の値になっている(Titus et al., 2008; George and Buyse, 2015; Gross, 2016)。「New Scientist」は92%という特に高い値を報告したが、この値は異常と思われる(George and Buyse, 2015)。

自分が研究不正をした自己申告によるアンケート調査になると、この値はもっと小さくなる。Fanelli(2009)による1987年から2008年の調査では、回答者の2%が何らかの重大な研究不正をしたと認め、34%がそれほど深刻ではない研究不正をしたと認めている。他の調査を含め、深刻な研究不正を行なった研究者は、0.3 –2%の範囲だった(George and Buyse, 2015)。

すべての出版論文の内どれほど撤回されたかを示す論文撤回率は0.02%である。論文撤回率は1970年代から2000年代前半まで徐々に増加し、その後今日まで急速に増加している(Steen, 2011; Fang et al., 2012; Hesselman et al., 2017)。

地理的分布をみると、論文撤回数は米国が多く、ドイツ、中国、日本がそれに続く(Fang et al., 2012; Grieneisen and Zhang, 2012)。しかし、出版論文の内どれほど撤回されたかを示す論文撤回率は中国とインドが高い(Van Noorden, 2010; Hesselman et al., 2017)。論文撤回数は生物医学と化学で最も多く(Carafoli, 2015)、インパクトファクター(IF)が高い学術誌に多い(Grieneisen and Zhang, 2012, Carafoli, 2015)。

●《Ⅰ‐2》捕食行為

2番目の大きな学術詐欺は「捕食行為(predatory practice)」である。出版社、会議主催者、詐欺師、代理店が研究者を利用して利益を得ようとする「捕食行為」である。 手口は高額な参加費を徴収する捕食的な会議を主催し、研究者の資金を吸い上げる(Berger and Cirasella, 2015; Beall, 2016)。

以下略

●《Ⅱ》学術詐欺に打ち勝つ

学術詐欺は、研究者が内部的に「研究上の不正行為」を行ない、「捕食出版」は外部的に行なう。両者は完全に別の問題で、これらの学術詐欺が増加しているとしばしばいわれるが、残念ながら、数値を示せる証拠は乏しい。

となると、問題の1つは、事件として発覚した学術詐欺は氷山の一角にすぎないかどうかである。

Titus et al. (2008)は、年間2,325件の研究不正行為があると推定した。この数値は研究公正局の発表する件数よりはるかに多い。研究公正局は氷山の一角しかネカト事件を見つけていないと思われる。

学術界は過去数十年で急速に拡大し、中国とインドに新たな学術センターが出現した。中国とインドはどちらも、研究者の昇進、給料、獲得できる研究費の3つが出版論文数に依存しているため、学術詐欺の影響を受けやすく、不正行為を促進してきた(Hvristendahl, 2013; Sabir et al., 2015; Patnaik, 2016) 。

一般的に、研究費が不足するにつれて研究上の不正行為は増えると言われている。

研究費獲得の競争が激化すると、研究キャリアを前進・確保するため論文出版の競争が激化する。この激化に対応する形で、捕食業界の市場が高まり、論文出版数を増やすのに必死な研究者を捕食業界は食い物にしやすい。このような学術詐欺が学術界と社会に深刻な影響を及ぼしている(表2)。表をクリックすると表は2段階で大きくなります。本ブログの図表は基本的に全部拡大できます。

学術界が厳格でかつオープンであり、一般社会や政策立案者に信頼されるためには、学術詐欺を抑制しなければならない。その方法は3点あるが、達成するのはほぼ不可能に近い。

第1点は、研究者の自律性で、監査や調査が無くても学術界自身が学術詐欺を抑制することだ。これにより、研究者は最先端の研究に必要な自由を得ることができる。

しかし、研究者の自律性に任せると、研究詐欺を犯す機会が増えるという現実がある。現代の学術界は規模が大きくなった「マス・アカデミア」である。このため、個々の研究者が何をしているかを追跡することは非常に困難である。これは当然、個々の詐欺研究者がすき間をくぐり抜けるのを容易にしている。

第2点は、Goldstein(2010)が議論したように、発表論文を精査しても研究者に何の見返り(報酬)がないことだ。論争の的になっている論文に反論することは、数人の研究者には歓迎されるが、新規発見者に与えられる以上の名声と学術的価値を得る可能性は低い。例えば「癌の治療法」の論文を新規に発表した場合と、その論文を精査した論文を発表した場合の評価を比べればわかる。ほぼすべての名声と学術的価値は前者に与えられる。

簡単に言えば、過去の精査よりも新規性が優先される。これは、「ポパー科学(Popperian science)」の原理、つまり、カール・ポパー(Karl Popper)が提唱した「欠陥のある理論は多くの研究で反証され良い理論に置き換えられる。また、欠陥のある理論は無視されるので次代に伝わらない」という理想的な科学の自律性に反している。現代において「ポパー科学(Popperian science)」は通用しない。

学術的価値を伝える唯一の方法は、「欠陥のある理論」は「欠陥がある」と指摘し排除(論文撤回)することだ。つまり、学術論文の場を根本的に変えることだ(Pellegrini, 2018)。

第3点は、「論文発表せよ、さもなければ滅びよ(publish or perish)」の考え方である。非常に多くの研究者が、研究キャリア形成に論文のインパクトファクター(IF)が重要であると思っている(Carafoli, 2015、Eisner, 2018)。学術界にとどまりたい場合、インパクトファクター(IF)の基準を満たす必要がある。英国では、大学・研究機関が大きな研究費を確保したい場合、高品質の論文をたくさん出版しなければならないという「研究優秀枠組み(Research Excellence Framework )」がストレスになっている(Research Excellence Framework, 2019)。

以下は白楽が追加した。

「研究優秀枠組み(Research Excellence Framework:REF)」

REFは、2008年まで行われていた大学研究評価(Research Assessment Exercise:RAE)の後継で、英国高等教育助成会議(HEFCE)、スコットランドの助成会議(SFC)、ウェールズの高等教育助成会議(HFECW)、北アイルランドの雇用・学習省(Department for Employment and Learning)の4つの助成機関が共同で実施しているとのことです。

REF 2014は、英国の高等教育機関の研究の質を、研究のアウトプットの質(評価の65%)、インパクト(評価の20%)、研究環境(評価の15%)の3つで評価するもので、この評価に基づき、4つの助成機関による各機関への2015-2016年の研究助成の再配分が行われるとのことです。また、この評価は、研究への公的資金の投資への説明責任を果たすものであり、その投資の価値のエビデンスを示すものとのことです。(2015年1月5日記事:英国の高等教育機関の研究評価を行う“Research Excellence Framework”が、評価結果を公表 | カレントアウェアネス・ポータル)

中国やインドなどの学術界が発展途上にある国では状況が悪化している。外国の学術誌に論文掲載した研究者に、中国は現金の報奨金を与えている。それで、競争の激しい中国やインドの学術界で生き残るためには、論文数とインパクトファクター(IF)は重要になっている(Hvristendahl, 2013; Patnaik, 2016)。

ある研究者はデータをねつ造して論文を出版し、別の研究者は捕食論文を出版し、それぞれ研究競争に打ち勝とうとする。より高い業績リストが求められているため、研究者は追い詰められた戦術に頼らざるを得なくなっている。その論文不正出版リスクは、テニュア職が得られる報酬に比べれば、わずかなリスクでしかない。 したがって、学術界での競争が学術詐欺の永遠の原動力になっていて、リスク覚悟で不正な自己強化のサイクルをまわすのである。

これらの3点に大規模な改革が実行されない限り、学術詐欺はなくならない。研究が急拡大するにつれて、質の高い研究を保証していた古いシステムは、新しい事態に追いつけなくなってきた。学術詐欺を検出するのが困難な理由の1つは、研究量が急拡大していることである。

とはいえ、学術詐欺と戦うことができないということではない。いくつかの方法で学術詐欺を軽減できる。以下、学術詐欺の検出方法と防止方法に大別して議論していく。

●《Ⅲ》学術詐欺の検出方法

Goldstein(2010)は、「執拗な誠実さ」が学術実践における究極のツールだと述べている。このパラダイムは、費やされる時間を考えなければ、学術詐欺はいずれ検出されると断言している。真実を求める一部の研究者が、論文とその派生物を精査し、エラーを見つけて、その元をたどり、不正を突き止める。

しかし、残念ながら、実際は、上記のようになっていない(Stroebe et al., 2012)。

多くの学術詐欺師の不正は、研究キャリアを終えるまで、そして終えた後でも、発覚しない。「執拗な誠実さ」では不正は検出できない。つまり、学術界は期待するほど自律的・自己修正的ではない。学術界はもっと簡単に学術詐欺を検出できるようにする必要がある。

ここでは、査読、研究再現、内部告発、外部調査機関、デジタル検出、「学術詐欺ハンター」組織などが学術詐欺の検出方法として有効だと考えた。

●《Ⅲ‐1》査読

査読システムは、そのペースが遅いこと、透明性が欠如していること、査読者への報酬・やりがいが無いこと、査読者と編集者の両方に不正が起こること、そして最も重要なこととして、研究上の不正行為を検出できないこと、で強く批判されてきた(Smith, 2006; Stroebe et al al., 2012; Das, 2016)。

査読は問題が多い。しかし、その問題を減らすことはできる。

査読者の不正行為は、査読者の検証と信頼できる適切な査読者データベースの開発で減らせる(Das, 2016)。

購読料無料、現金での報奨、査読者をスタッフとして採用など、多くの報酬を査読者に提供することで、論文の精査を促進できるが、査読の練習を奨励するだけでも効果がある(Das, 2016)。

他の人たちは、査読者と著者の両方の名前を明示するオープン査読の復活を提唱している(Das, 2016; Polka et al., 2018)。ただし、これは結果として、特に査読者と著者の間に利害の対立がある場合、査読結果にバイアスが生じる可能性がある。

他の選択肢は、より迅速な査読と出版を可能にする出版後査読 – Wikipediaである。投稿論文はプラットフォーム上でほぼ瞬時に公開され、その後、査読が公開で始まる。すべての読者は、査読者のコメント、著者の反論、および、読者のコメントが表示された論文を読むことができる。著者は継続的に改訂することが強く推奨される。

「Faculty of 1000 Research(F1000Research)」は、完全にオープン査読である。また、パブピア(PubPeer)では、研究者は匿名で論文や著者にコメントすることも、そのコメントに応答することもできる。

論文中の図に問題が見つかれば、直ぐに指摘される。査読前に論文を公開する危険はあるものの、その透明性により、評価の低い論文は研究コミュニティから無視・廃棄される。このような一般的な査読サービスは、査読に前向きな未来を提供し、より広い学術コミュニティがより容易に研究を分析し、不正行為を検出できる。

●《Ⅲ‐2》研究再現

研究再現は科学研究の基礎だと考えられている。画期的な新しい結果が発表されると、他の研究者はその方法に従い、結果を再現し、信ぴょう性をテストしようとする。このアプローチは、多くの研究上の不正行為を検出してきた。

研究再現は研究上の不正行為を検出する最良の方法である。

しかし、困難な場合がある。特に、臨床研究では、臨床試験の参加者に自然のばらつきがあるので、まったく同じ臨床研究を再現できない。それで、臨床試験では研究上の不正行為を起こしやすい(Eisner, 2018)。

また、新しい発見の方がより大きな学術的利益があるという事実により、再現研究はほとんど興味がなく、実施されていない。結果として、大きな影響を与える可能性は低い(Stroebe et al., 2012)。

学術誌は限られた紙数でインパクトのある論文を掲載したい。だから、再現研究の論文を掲載したくない。つまり、研究再現問題は、主に出版側の都合による結果である。従って、解決策は、出版側が再現研究を奨励するか、再現論文に特別な配慮をすることだ。

オープンアクセス誌が台頭し、ウェブ上だけで論文出版し、紙媒体に印刷配布しない場合、スペース/インパクトの比率を心配する必要がない。その場合、特段の経費を心配することなく、関心の低い論文を発行できる。例えば、学術誌「PLOS One」は、他の多くのオープンアクセス出版社がそうであるように、再現論文の投稿を推奨している(PLoSOne, 2019)

● 《Ⅲ‐3》告発

研究上の不正行為との戦いにおいて、「告発」が究極の武器となることが多い(Crocker and Cooper, 2011; Stroebe et al., 2012、Gross, 2016)。 研究上の不正行為の大部分は、査読で発覚していない。同僚または院生が見つけて告発することで発覚したのだ(Stroebe et al., 2012)。

しかし、ほとんどの場合、告発者はしばしばひどい扱いを受け、重いペナルティを科された。研究公正局(ORI)の調査によると、告発者の69%が結果として嫌がらせ(コクハラ)を受け苦しんだ。43%は、彼らの大学・研究機関が告発を拒否したと報告している(Titus et al., 2008; Gross, 2016)。

告発された研究者の地位が高く、告発した者の地位が低い場合、大学・研究機関は告発された研究者をしばしば擁護する(Eisner, 2018)。それで、研究上の不正行為に遭遇しても、告発しない人が多く、研究上の不正行為との戦いにおける貴重なツールが永久に失われてしまう。

多くの論文が告発者保護を解決策として提唱している(Titus et al., 2008; Stroebe et al., 2012; Mavrogenis et al., 2018)。

研究公正局(ORI)は告発者の保護を全面的に支持し、告発が真剣に受理され、他のスタッフからの報復から安全であることを保証している(ORI, 1995)。但し、研究公正局(ORI)は、米国連邦政府によって資金提供された研究プロジェクトだけにしか権限が及ばない。従って、米国の生命科学分野以外にはほぼ管轄権がない。

出版規範委員会(COPE)は、出版社が研究不正行為の告発をどのように調査すべきかについての知識を提供するが、学術界の不正を告発する人を保護する法的権限はもっていない。

●《Ⅲ‐4》外部調査機関

大学・研究機関の外に調査機関を設置するのは、ネカトに対処する前向きな動きである。世界で最初の外部調査機関である研究公正局(ORI)は、1992年の設立以来、学術詐欺事件のネカト調査に長年取り組んできた(Goldstein, 2010、Gross, 2016)。

一方、英国の出版規範委員会(COPE)は、1997年に設立された非営利組織で、ネカト調査よりも出版規範に重点を置いている。出版規範について学術界への支援と情報提供を行なうが、ネカト事件解決に直接取り組む力はない(COPE, 2019b)。

英国研究公正室(UKRIO:UK Research Integrity Office)は、同様のサポートを提供し、研究公正の関して大学・研究機関へのアドバイスとガイダンスの提供に特化している(UKRIO, 2019)。

上記組織は、研究不正行為と告発された事例を処理するツールを大学・研究機関、および告発者に提供している。上記組織の設立以来、欧州および北米諸国の大多数は現在、国家的な研究倫理組織を設立している(Shewan and Coats, 2012; Mavrogenis et al., 2018)。

研究規範の意識を高め、ネカトを抑制するため、科学の発展途上国にも同じような外部調査機関が設立されることが極めて望ましい。

しかし、これらの組織の設立と個々のネカト調査は時間がかかる。 多くの場合、明らかな研究の不正行為にもかかわらず、不正論文が撤回されないことが起こっている(Fang et al., 2012)。

たとえば、Greeneisen and Zhang(2012)は、研究公正局(ORI)が論文撤回と指示したネカト事件の38%しか論文は撤回されていない、と報告している。

従って、これらの外部調査機関は、ネカト行為を強制的に追跡し調査できる法的権限、さらには処罰できる法的権限が必要である。

Patnaik(2016)が強調したように、研究の不正行為に関するインドの問題は、そのような強力な外部調査機関が無いことである。大学・研究機関内の地位の高い人物は、その影響力が強すぎて、事実上、大学・研究機関内は調査ができない。 その場合、これらの外部調査機関が調査を実施する必要である。

●《Ⅲ‐5》デジタル検出

学術詐欺は、デジタルツールやデータベースを使って防止できる。

ターンイットイン(Turnitin)はテキストマッチングによる単純な盗用を検出する盗用検出ソフトウェアだが、この商用サービスを利用することができる。ただし、検出されたテキストが本当に盗用かどうかを確認するには、人間の判断が必要である。

盗用検出ソフトウェアは、これまでに作成されたすべての学術情報源にアクセスできるわけではないので、露骨な盗用でも、盗用を検出できないことがある。例えば、Hvristendahl(2013)が指摘したように、同じテキストでも別の言語に翻訳して発表する翻訳盗用にはほとんど効果がない。

ORCiDなどの著者識別サービスは、編集者が著者と投稿原稿の信憑性について素早く身元チェックできる便利なツールである。

上記の2つのサービスは、編集者の最初のスクリーニングを迅速化し、質の悪い投稿原稿を排除するのに役立つ。もちろん、これらのツールは、その後に続く綿密な査読なしでは、陰湿なねつ造・改ざんには対処できない。

上記のツールを使用する学生と教員、または実際には著者と出版社の間で敵対的な関係が生じる可能性がある。しかし、出版後に多くの人に害となる論文を発表させないためには、出版前に厳しい監視が基本である。

そのためには、より効果的なツールが必要である。

一部の研究者は、論文中の改ざん画像を識別するソフトを開発した(Bik et al., 2016; Mavrogenis et al., 2018)。たとえば、Bucci(2018)は、パブメド(Pubmed)中のオープンアクセス論文のメタ分析を行ない、サンプリングされた論文の6%に、改ざんされた画像があったと報告した。

同様に、Bik et al.(2016)は、1995〜2014年の20,000報を超える生物医学論文を分析し、3.8%に加工した画像を見つけた。その半分は意図的な加工らしい。今のところ、これらのデジタルツールは未熟だが、時間とともに精巧になり、研究詐欺を検出する上で不可欠なツールになるだろう。

● 《Ⅲ‐6》「学術詐欺ハンター」組織

研究の不正行為や捕食出版を検出するもう1つの方法は、「学術詐欺ハンター」組織を設立し、資金援助することだ。「学術詐欺ハンター」組織の主な目的は、他人の研究を精査すること、または、疑わしい出版社を調査し特定することである。

膨大な量の研究が毎年生み出されているので、小さな「学術詐欺ハンター」組織がカバーできる学術詐欺の検出は、実際の学術詐欺量をはるかに上回っている。しかし、最も明白な学術詐欺のケースを明らかにすることだけでも、今後の学術詐欺を抑止する効果がある。

ただし、この「学術詐欺ハンター」組織には欠陥もある。「学術詐欺ハンター」には全く偏見がないことが必要だが、全く偏見がない人などいない。その場合、自分の意見と矛盾する意見を十分に尊重できる状況が必要だ。

また、質の悪い研究を追及する行為は下手すると「魔女狩り」となる危険がある。多くの革新的な研究は最初は質が低く、学術界から懐疑的に思われたのである。そういう革新的な研究の初期段階を叩き壊してはいけない。

● 《Ⅳ》学術詐欺の防止方法

学術詐欺を抑制する最良の方法は、それを防止することだ。これを達成するには、学術研究への姿勢と実践を変える必要がある。達成にはかなりの年月がかかる。

発覚、データ保存庫、大学・学術誌の対処法整備、処罰と抑止力、透明率の導入、「論文発表せよ、さもなければ滅びよ(publish or perish)」などが学術詐欺の防止方法として有効だと考えた。

●《Ⅳ‐1》発覚

学術詐欺の見つけ方(発覚)を広めるのが学術詐欺の防止方法として有効である。研究不正の見つけ方を研究者に周知させると、研究コミュニティは自ら監視できる。

先に述べたように、「告発」は研究の違法行為の主要な情報源なので、研究不正の見つけ方を研究者に周知させ、告発してもらうためのツールを学術コミュニティに幅広く提供する。これは、大学、ラボ、研究機関がトレーニングコースを実施し、研究者に不正行為の存在を認識させ、実験データと資料収集元の記録を義務付けることでもある(Gross, 2016)。

院生とスタッフの全員が研究倫理と出版規範についてしっかりと理解していることを保証することで、次世代の研究者が不正行為を回避および検出する方法を確実に認識できるようになる(Crocker and Cooper, 2011; Gross, 2016)。

そのようなトレーニングを実施する大学・研究機関の数は増加しており、例えば、NIHは、2011年以降、責任ある研究実施コースの授業取得を義務としている(Gross, 2016)。ただし、これらの意識向上運動の有効性はあまり明確ではない。

Bretag et al.(2013)は、オーストラリアの6つの大学の院生の学術公正の調査をした。すると、ほとんどの院生は学術公正の教育に満足していると回答した。ところが、多くの院生は学術公正を守れる自信がないと回答した。つまり、知識を得ても必ずしも学術詐欺の回避につながるとは限らない。さらに、知識は、逆に、院生に学術詐欺の仕方を教えている面もある。

以下略

●《Ⅳ‐2》データ保存庫

省略

●《Ⅳ‐3》大学・学術誌の対処法整備

研究不正に対処する大きな問題は、歴史的にみて、大学・研究機関が研究不正の対処法を知らなかったことだった。大学・研究機関の多くは、所属する貴重な研究者に敵対することを望まず、研究不正の懸念が提起されても、対処するのにかなりの時間がかかっていた。

イエール大学のヴィジェイ・ソーマン(Vijay R. Soman)(米)の詐欺事件では、被害者であるNIHの医師・ヘレナ・ロッドバード(Helena Wachslicht-Rodbard)が1978年、ソーマンと彼の上司・フィリップ・フェリッグ(Philip Felig)に論文を盗用されたと調査を要求した事件だった(Broad and Wade, 1982; Gross, 2016)。しかし、調査開始までが難航し、調査開始まで2年もかかった。結局、ハーバード大学のジェフリー・フライヤー(Jeffrey Flier)が調査し、ソーマンとフェリッグの盗用とデータ“ねつ造の両方を明らかにし、ヘレナ・ロッドバードが正しいことが立証された(Lock, 2001)。

同様に、1983年、ロバート・スプレイグ教授(Robert Sprague)はスティーヴン・ブレウニング(Stephen Breuning)の研究不正を告発したが、調査は2年後の1985年まで放置され、調査は5年後の1988年までかかった(Sprague, 1993)。

以下略

●《Ⅳ‐4》処罰と抑止力

間違いなく、学術的詐欺の主な原因の1つは、研究不正をしても、罰せられない、あるいは罰せられても軽微なことだ。

名誉ある学者の観点からすると、データねつ造や悪質な捕食出版社から論文出版することは恥ずべきことで、恥ずべき事が発覚したことで十分だと思うらしい。

しかし、一部の人はより厳しい処罰を受けている。悪名高いジョン・ダーシー(John Darsee)(米)は、研究業務から外され臨床担当にされた。そして、数年後、ニューヨーク州の医療免許を取り消された(Gross, 2016)。

研究不正が軽くしか罰せられない問題は、Patnaik(2016)が文書化したように、特にインドの大学に共通してみられる問題だ。地位の高い学者は厳しい処罰を受けない。古生物学者のヴィシュワジット・グプタ(Vishwa Jit Gupta)(インド)はその1例である。

グプタは、画像をねつ造し、標本を盗み、彼の研究キャリアの生涯にわたって嘘をついた学者である。詐欺に最初に注目したTalent(1989)とLewin(1989)によって告発された後、彼の虚偽を証明するのに4年間の調査を含め、決着まで9年間もかかった。それでも、受けた唯一の罰は、さらなる昇進の停止と管理職の剥奪だけで、パンジャブ大学で2002年に引退するまで教授職を続けられた(Ruffell et al., 2012; Patnaik, 2016)。

グプタのような大量の詐欺行為の代償はより重い処罰を科すべきである。重い処罰を科せば、研究詐欺の抑止力となる。

罰せられない、あるいは罰せられても軽微である点は、学術詐欺の大きな問題である。罰せられない理由は、学術詐欺を行なった学者を起訴して裁判にかける法律がないからである。

ただ、研究不正で有罪判決を受けた研究者も少数だがいる。

スコット・ルーベン(Scott S. Reuben)(米)は6か月の刑務所刑と415,000ドル(約4,150万円)の罰金、エリック・ポールマン(Eric T. Poehlman)(米)は1年の刑務所刑、スティーヴン・ブレウニング(Stephen Breuning)(米)は60日間自宅謹慎と11,352ドル(約113万円)の返済処分を受けた(Sprague, 1993; Stroebe et al., 2012)。

元ソウル国立大学のウソク・ファン(Woo Suk Hwang)(韓国)は、横領、幹細胞研究の改ざん、および生命倫理法違反のために2年の刑を宣告された(Cyranoski, 2009; Stroebe et al., 2012)。

ただし、上記の刑事罰の例はすべて、単なる学術詐欺ではなく重大な法律違反が含まれていた。その重大な法律違反に対して法的に罰せられたのである。

Stroebe et al.(2012)が強調しているように、多くの学術詐欺では法律違反があったことを証明するのは困難である。学術詐欺を法的に処罰できる法律を制定することが重要である。その法律は、詐欺師にとって大きな脅威となり、研究不正の強い抑止力になるだろう。

●《Ⅳ‐5》透明率の導入

別の興味深い概念は、「撤回監視(Retraction Watch)」のアダム・マーカス(Adam Marcus)とアイヴァン・オランスキー(Ivan Oransky)(2012)が構想した学術誌の評価法である透明率(ransparency Indices)導入である。これは、その後、Sabir et al.(2015)が議論している。

この指標はインパクトファクターとよく似ており、学術誌の評価の1つになる。

以下略

●《Ⅳ‐6》「論文発表せよ、さもなければ滅びよ(publish or perish)」の考え方の変更

おそらく、学術詐欺を終わらせる1つの方法は、単にインパクトファクターと被引用数を評価基準から除外することだ。多くの著者が主張しているように、研究者を計量書誌学的な基準で評価するから、研究者は学術詐欺をするのだ(Davis et al., 2007; Carafoli, 2015; Haug, 2015; Sabir et al., 2015; Das, 2016; Eisner, 2018)。

大多数の研究不正の実行者は、論文出版のプレッシャーがあったと自己申告している(Goldstein, 2010; Stapel, 2014; Gross, 2016)。より多くの論文を出版することで研究業績を強化しようとする研究者が捕食出版の発展を支えているのである。

●5.【関連情報】

省略

●6.【白楽の感想】

《1》かなり寂しい

本総説の表1の16件の有名な事件の内、3件は日本人の事件である。藤村新一、藤井善隆、小保方晴子の事件である。賀川光夫の自殺のことも書いている。しかし、不思議なことに、それらの記述の基になる引用論文は、日本人が書いた論文ではない。

そもそも、著者・ポール・ウィルソン(Paul F Wilson)は本総説で日本人の論文を1報も引用していない。

思うに、日本人研究者が日本のネカト事件を調べて英語論文として発表していないのではないのだろうか?

白楽もネカト事件を研究する学者の端くれではあるが、日本の個々のネカト事件を調査していない。また、ある時期から、方針として、日本語ファーストで英語論文を書くことに消極的になった。しかし、ほとんどの日本人研究者は英語論文を書きたがる。

それなのに、日本のネカト事件を分析し、英語で公表する作業を誰もしていないのだろうか? そんなことはないと思うのだが、ここに挙げた3事件に関しては、日本人の書いたまともな論文がなかったということだ。

また、日本の大学・研究機関は、ネカト事件の調査報告書を日本語でしか公表していない。

日本の事件を外国人が調べて論文にしてもいい。しかし、その前提として日本人が調べて日本語と英語で論文を発表していることが前提だ。その前提が成り立っていない。

かなり寂しいと感じた。

《2》退屈

今回紹介したポール・ウィルソン(Paul Wilson)の「2020年6月のExchanges」論文は、ネカト研究のことをまだあまり知らに人には、全体像を知る総説としてよいかもしれない。

しかし、著者独特の見方は少なく、白楽は読んでいて退屈になった。総説とは言え、既に先人が述べたアイデアをまとめるだけではなく、著者なりの切り口や見解をもっと強く表現して欲しいと思った。目にうろこがついたままです。

ポール・ウィルソン(Paul F Wilson、Paul Wilson)(右端)と彼の研究室員

ポール・ウィルソン(Paul F Wilson、Paul Wilson)(右端)と彼の研究室員

写真出典:https://warwick.ac.uk/fac/sci/chemistry/research/wilson/wilsongroup/

ーーーーーー

日本がスポーツ、観光、娯楽を過度に追及する現状は日本の衰退を早め、ギリシャ化を促進する。今後、日本に飛躍的な経済の発展はない。科学技術と教育を基幹にした堅実・健全で成熟した人間社会をめざすべきだ。科学技術と教育の基本は信頼である。信頼の条件は公正・誠実(integrity)である。人はズルをする。人は過ちを犯す。人は間違える。その前提で、公正・誠実(integrity)を高め維持すべきだ。

ーーーーーー

ブログランキング参加しています。

1日1回、押してネ。↓

![]()

ーーーーーー

★記事中の画像は、出典を記載していない場合も白楽の作品ではありません。

●8.【コメント】

注意:お名前は記載されたまま表示されます。誹謗中傷的なコメントは削除します